近年、抗生物質に耐性を持つ「スーパーバグ(多剤耐性菌)」が世界的に深刻な問題となっています。毎年、約500万人が抗菌薬耐性感染症によって死亡しており、2050年までにこの数は推定4,000万人に達すると予測されています。

この問題に対処するためには、新たな抗生物質の発見や既存の抗生物質の効果を向上させる手段が求められています。その答えが意外な場所、牡蠣の「血液」にあるかもしれません。

Oyster ‘blood’ holds promise for combating drug-resistant superbugs: new research

https://theconversation.com/oyster-blood-holds-promise-for-combating-drug-resistant-superbugs-new-research-226823

牡蠣由来の抗菌タンパク質が発見される

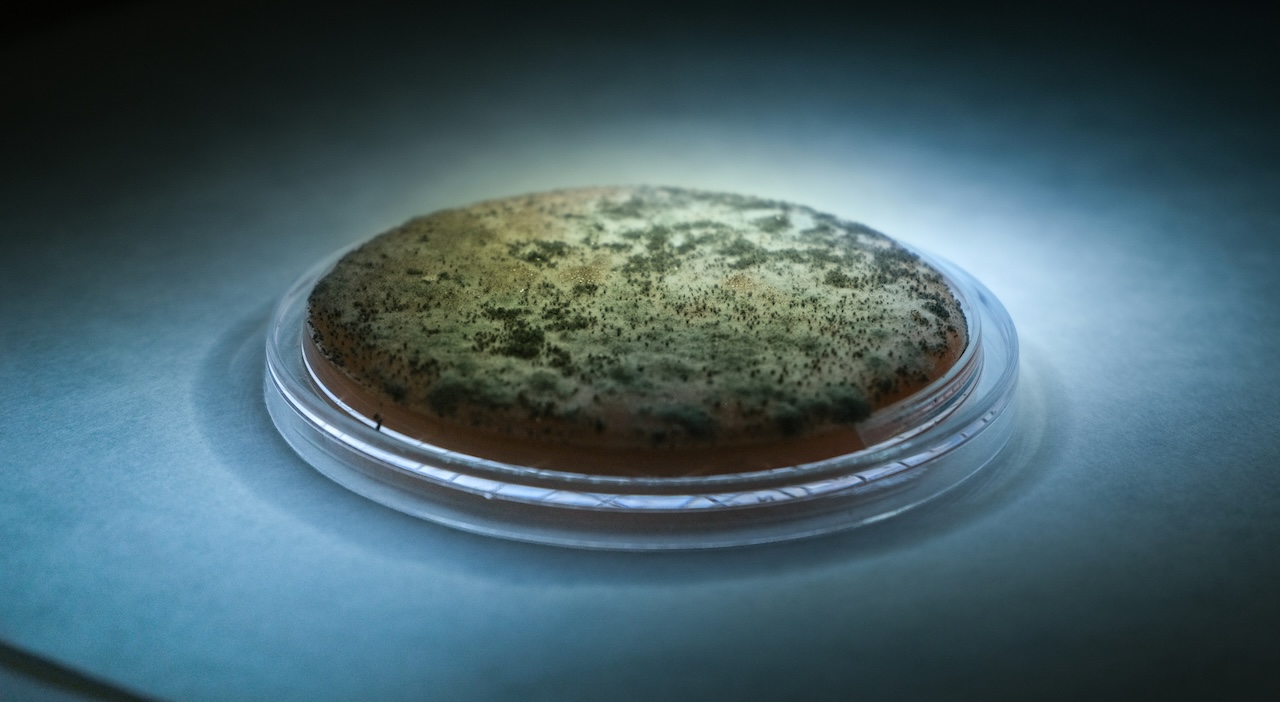

2025年1月20日に『PLOS ONE』に掲載された最新の研究によると、シドニー・ロックオイスター(Sydney rock oyster)の血液に相当する「ヘモリンパ(hemolymph)」から抽出された抗菌タンパク質が、特定の病原菌を殺菌する効果を持つことが明らかになりました。このタンパク質は、細菌のバイオフィルムの形成を抑制するだけでなく、既に形成されたバイオフィルムに侵入し、効果的に細菌を排除することができます。

抗生物質耐性菌が引き起こす深刻な感染症

肺炎(Streptococcus pneumoniaeによる感染)は、5歳未満の子供の主要な死因であり、高齢者の入院原因としても一般的です。さらに、扁桃炎などの上気道感染症は最も多くの子供に抗生物質が処方される原因となっています。

また、A群溶血性レンサ球菌(Streptococcus pyogenes)による皮膚感染症や咽頭感染は、急性リウマチ熱やリウマチ性心疾患を引き起こすリスクがあります。

抗生物質の過剰使用により、これらの細菌が薬剤耐性を獲得し、治療が困難になっています。特に、細菌が自ら分泌する「バイオフィルム」によって、抗生物質や免疫系の攻撃を防ぐ能力が強化されるため、新たな抗菌治療の開発が急務となっています。

牡蠣の免疫機能と伝統医学での活用

現在使用されている抗生物質の90%以上は自然界に由来しており、新たな抗菌薬も65%以上が自然界の生物から発見されています。牡蠣のような海洋生物は、多様な微生物に常にさらされているため、強力な免疫防御システムを進化させてきました。

過去数十年の研究で、牡蠣のヘモリンパにはウイルスや細菌に対する抗菌タンパク質やペプチドが含まれていることが判明しています。これらの成分は、人間の感染症の原因となる病原菌にも有効である可能性が高いのです。

牡蠣は伝統医学でも感染症治療に利用されてきました。中国の伝統医学では、牡蠣の抽出物が呼吸器感染症や炎症性疾患の治療に推奨され、オーストラリアの先住民文化でも健康維持のために牡蠣が利用されてきました。

既存の抗生物質との相乗効果

現在の抗生物質の効果を高めるためには、抗菌ペプチドやタンパク質と組み合わせて使用することが有効とされています。これらの成分は細菌の細胞膜を破壊し、抗生物質がより効果的に作用するよう促します。

研究では、シドニー・ロックオイスターのヘモリンパから抽出されたタンパク質を、既存の抗生物質と組み合わせて使用しました。その結果、低濃度のタンパク質でも抗生物質の効果が2倍から最大32倍向上することが確認されました。

特に、溶血性レンサ球菌(Streptococcus spp.)、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)として知られるStaphylococcus aureus、免疫不全患者に深刻な感染症を引き起こすPseudomonas aeruginosaに対して顕著な効果が見られました。さらに、このタンパク質は健康なヒト細胞には毒性を示さないことも確認されました。

今後の展望

全体として、牡蠣のヘモリンパ由来の抗菌タンパク質は、新たな抗菌治療法の開発に向けた有望な選択肢となる可能性があります。これらのタンパク質は、バイオフィルムに埋め込まれた病原菌を殺菌し、既存の抗生物質と組み合わせることでその効果を大幅に向上させることができます。

しかし、さらなる研究が必要であり、動物実験や臨床試験を通じてその有効性と安全性を確立する必要があります。

また、医薬品の供給の持続可能性も重要な課題です。しかし、シドニー・ロックオイスターは商業的に養殖されており、大量生産が可能であることから、研究と医療用途への応用が期待されています。

この研究は、製薬業界と水産養殖業界が連携し、新たな抗生物質の開発を推進するための貴重な機会を提供するものです。